我第一次访问黎巴嫩是在1978年,也就是内战爆发的第3年,西奥多·厄尔出生的第6年。我之所以提到这一点,是因为尽管我们在这个迷人的国家的经历不同,但他在他出色的新书《黎巴嫩日》(Lebanon Days)中的印象和判断——这本书跨越了2018年至2021年的动荡时期——与我的印象和判断非常吻合。

我第一次访问埃及时,应澳大利亚外交部的要求,我正在开罗学习阿拉伯语。1973年阿拉伯-以色列战争后,海湾石油生产国导致油价大幅上涨,DFA(当时的首字母缩略词中没有“T”)正寻求增加其中东专业知识。

我的部门批准了这次旅行,使我能够扩大我对中东的认识,并在不同的环境中练习阿拉伯语,因为那里说着极其困难的语言。这是在黎巴嫩、叙利亚和约旦三个星期里的廉价旅行——乘坐“服务”出租车(有几个乘客的出租车),住在很难获得半星评级的酒店。

关键是要完全沉浸在很少或根本没有英语的环境中,我必须用阿拉伯语表达自己的意思,以适应日常生活的所有实际情况。

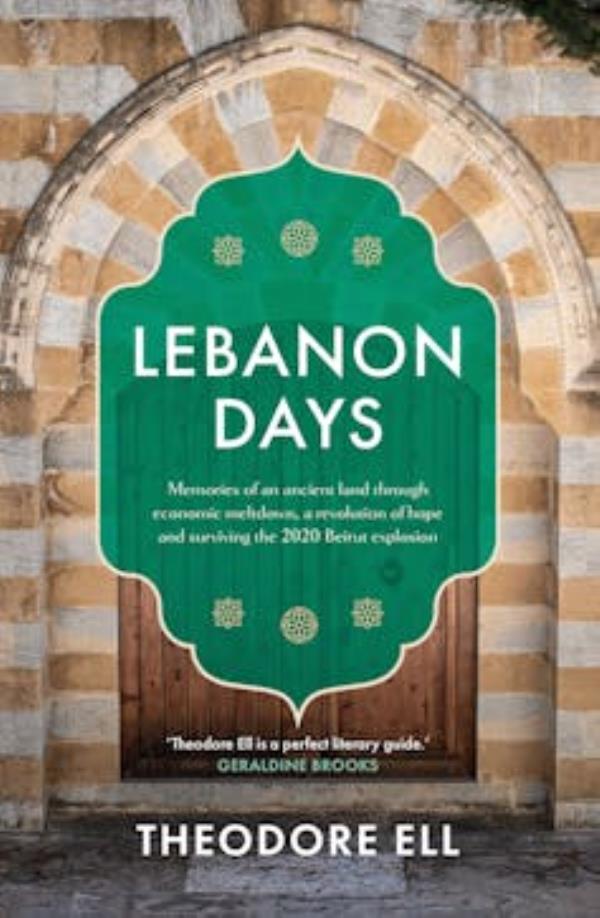

书评:《黎巴嫩的日子》,西奥多·厄尔著(大西洋出版社)

贝鲁特:一个分裂的城市

在飞往贝鲁特之前,我在开罗大使馆的图书馆查阅了有关该地区的书籍。那些关于黎巴嫩的故事发生在内战之前:我被贝鲁特市中心的美丽所震撼,尤其是烈士广场(在埃尔的书中多次出现),它的东西两边都长着高大的棕榈树。

在城市南部的贝鲁特机场,我叫了一辆出租车,用“fus’ha”(正式的)阿拉伯语让司机带我去烈士广场。他惊讶地看着我——我猜想是因为我的阿拉伯语不是他习惯的“aarmi”(口语)方言。但还有另一个原因。当我们到达广场时,所有的棕榈树都被高速子弹从地面上剪掉了一米左右。

我无意中发现了分隔贝鲁特东西的“绿线”,这是这场战争的主要战场。出租车司机显然对靠近广场感到紧张,作为一名穆斯林,他不愿带我进入基督教的东方。

在随后的几年里,我在战争期间多次访问贝鲁特。上世纪90年代末,我在那里工作了三年,当时这个国家似乎有几年开始恢复元气。

上世纪80年代中期,我被派驻叙利亚首都大马士革,期间我定期与另一名工作人员前往贝鲁特,在战斗间隙执行各种官方任务。如果我们住在贝鲁特西部,我们通常睡在当时关闭的大使馆大楼里。作为预防措施,我们过去常常把床垫从卧室拖到内部走廊,以尽量减少在大楼附近发生爆炸时被碎玻璃砸到的风险。

那段时间的另一个生动记忆是,一位黎巴嫩商人邀请他在贝鲁特最好的一家餐馆共进午餐。食物是法国的,内部装饰是高档欧洲餐厅的风格。这次愉快的用餐体验唯一的缺点是餐厅的窗户被沙袋覆盖着。

2019年的革命

1989年10月的塔伊夫协议通常被视为战争的正式结束。但即便如此,黎巴嫩战后首任总统雷诺•穆阿瓦德(ren

拉菲克•哈里里(Rafiq Hariri)在上世纪90年代担任了6年的总理,他将自己的大部分个人财富投资于贝鲁特的战后重建。在此期间,他邀请其他商人自愿向国家缴纳收入的10%的税,以帮助资助重建。

我记得一位生意上的熟人告诉我,他认为这个要求是个笑话——没有人会付这样的税。我问他,他希望州政府如何在不征税的情况下为学校、医院和道路提供资金。他回答说,在澳大利亚,我可以合理地假设我的纳税将用于这些目的。在黎巴嫩,这些款项最终将进入瑞士银行。

在《黎巴嫩的日子》一书中,埃尔讲述了许多这样的故事,这些故事都是基于他陪伴妻子凯特琳(Caitlin)的经历。凯特琳是一名澳大利亚外交官,在我们驻贝鲁特大使馆任职。

他在那里的时间包括黎巴嫩镑价值崩溃造成的经济破坏。从1999年到2019年,黎巴嫩中央银行将英镑对美元的汇率人为地维持在1507.5英镑。这种做法人为地使进口变得廉价,出口变得昂贵,从而扭曲了经济,阻碍了出口工业的发展,并导致不可持续的赤字积累。

该政策依赖于央行能够以比卖出美元更低的价格获得美元,以维持英镑的价值。这是一个最终注定要失败的信心骗局,发生在2019年10月。其结果是社会崩溃——数千场革命,包括持续数月的骚乱。黎巴嫩所有18个宗教派别的人都受到了同样的影响,各种信仰的抗议者聚集在烈士广场,高呼口号,唱抗议歌曲。根据Ell的说法,其中一个这样的口号将黎巴嫩描述为“一个被狼统治、被猪拥有的羊之国”。

然后,在2020年初,Covid袭击了这个国家:包括厄尔和凯特琳。但这并没有阻止革命,最终导致另一场灾难即将发生——2020年8月,贝鲁特港口因疏忽储存大量硝酸铵而发生可怕的爆炸。

他在《澳大利亚书评》上发表的一篇文章获得了2021年Calibre论文奖,文中他生动详细地描述了爆炸及其对城市居民的影响。他在书中详述了那个细节。他说硝酸铵之所以没有被转移到更安全的地方,是因为没有人想出如何从硝酸铵中赚钱的办法,这番话给我留下了特别深刻的印象。

对于任何一个在黎巴嫩生活过的人来说,埃尔的书都散发着真实的气息。他生动地描述了黎巴嫩人的乐趣,在东贝鲁特的夜总会里,顾客可以喝酒跳舞到天亮——甚至在内战最严重的时候也是如此。

另一方面,黎巴嫩人决心在周围经济崩溃的情况下保持表象。那些经常光顾时尚购物中心的人,除了基本的必需品外,再也没有钱买别的东西了,他们会继续在购物中心的过道里走——什么也不买,但拿着一个奢侈品牌的购物袋,表明他们有。

这场战争没有结束

在《黎巴嫩日》一书的开头,埃尔提出了一个正确的观点,即内战并没有结束:它只是变得看不见了。正如他所描述的那样,“黎巴嫩的宗教差异将异化提炼为一种生活方式”。

他对吉纳维芙(Genevieve)的描述尤其能说明问题,吉纳维芙是一位马龙派基督教妇女,她“坦率地告诉我们,似乎很明显,没有别的办法,她从未见过穆斯林”。吉纳维芙“说得好像在她的国家——在她的整个世界地区——穆斯林的数量不是历史的现实,不是生活的固有部分,而是一种冒犯和有害的东西,必须加以抵制。”

为了使塔伊夫协议生效,1990年代初成立了一个民族团结政府,由发动战争的各种宗派领导人组成。这一安排的主要反对者是基督教民兵组织黎巴嫩军队的领导人萨米尔·吉亚格。Geagea反对叙利亚继续影响该国的治理。1994年,他因涉嫌在战争期间犯下的罪行而被捕入狱。没有对其他部长提出这样的指控,他们可能被指控犯有类似的罪行。

我记得,1997年,美国驻黎巴嫩大使邀请一批黎巴嫩政界人士和一些西方国家大使到他的官邸,向美国国会代表团介绍这些战后安排。

一位国会议员问黎巴嫩是否在战后成立了一个“真相与和解委员会”,就像南非在废除种族隔离制度后成立的那样。其中一位客人是善变的德鲁兹领袖瓦利德·琼布拉特(Walid Jumblatt),当时他还是一名部长。他立即回答说:“不,我们在黎巴嫩更老练。我们让所有的战犯进入内阁,任何拒绝成为部长的战犯都被关进了监狱。”在一片笑声中,美国大使向困惑的代表团解释了所发生的事情。

有限公司nspiracy理论

埃尔按照时间顺序叙述,但在序言中解释了黎巴嫩是如何成为现在这个国家的。

他描述了贝鲁特北部狗河附近的岩石表面上引人注目的石碑(古代用作标记的站立石板)。每块石碑都记录了一个入侵者——从埃及的拉美西斯二世到罗马人、奥斯曼人、拿破仑三世领导下的法国人,以及一支澳大利亚帝国部队,他们的牌匾记录了1941年他们在黎巴嫩抗击维希法国军队的战役。

他描述了黎巴嫩人所信奉的阴谋论,这是以色列不断威胁采取军事行动的结果。这通常是在真主党袭击以色列之后发生的,真主党是一支比黎巴嫩军队装备更精良的什叶派民兵组织,政府对黎巴嫩军队没有权力。以色列飞机在贝鲁特上空突破音障时发出的音爆引起人们本能地寻找避难所。

埃尔在书的结尾讲述了他和凯特琳离开的悲伤经历。他们交了许多黎巴嫩朋友,但他们中的许多人也离开了。唯一有理由愿意留下来的人拥有双重国籍,这使他们在发生另一场灾难时有了一个外国避难所。

这本书排版得很好。它包括一幅地图,显示了在叙述中提到的地方,一个有用的历史时间表,一个阿拉伯术语词汇表和进一步阅读指南。

《黎巴嫩日》是对一个从不放过游客的国家的沉思。埃尔是一位有天赋的作家:他的散文不做作,严谨而优雅。他用自己在黎巴嫩三年的戏剧性经历,阐释了这个迷人国家的过去,并指出了目前看来黯淡的未来,尤其是以色列和真主党之间始终存在的战争威胁。但同时也体现了人民的韧性。这个矛盾的国家使生存成为一种艺术形式。

本文来自作者[春云]投稿,不代表张杨然煦立场,如若转载,请注明出处:https://m.yihisaber.cn/cskp/202505-283.html

评论列表(4条)

我是张杨然煦的签约作者“春云”!

希望本篇文章《经过数十年的战争与动荡,黎巴嫩将生存演绎为一种艺术》能对你有所帮助!

本站[张杨然煦]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

本文概览:我第一次访问黎巴嫩是在1978年,也就是内战爆发的第3年,西奥多·厄尔出生的第6年。我之所以提到这一点,是因为尽管我们在这个迷人的国家的经历不同,但他在他出...